Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée

La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009

Éditorial, par Gabriel Pantel-Jouve

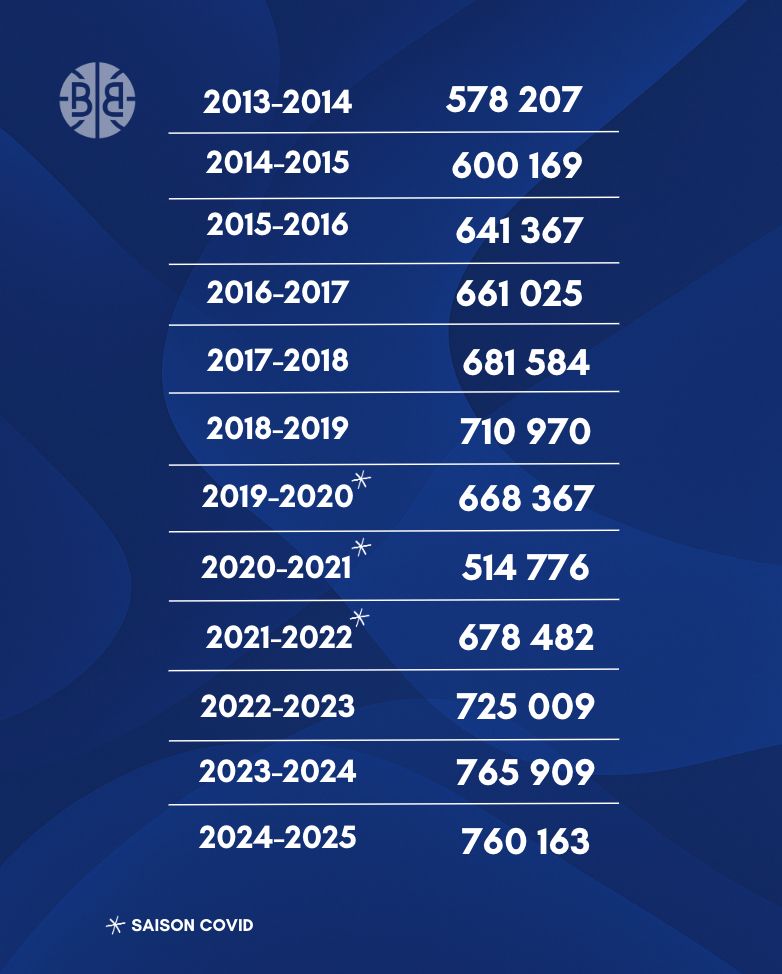

La dynamique était déjà visible la saison dernière, elle se confirme désormais sans ambiguïté. Après une première baisse du nombre de licences en 2024-2025 – 747 005 licenciés contre 765 909 l’année précédente (saison record), soit le premier recul depuis 2008-2009 – le basket français connaît une nouvelle érosion en cette saison 2025-2026. Au 20 novembre 2025, la FFBB enregistre 621 530 licences, soit –1 % par rapport au même jour de l’an dernier.

Ce n’est plus un accident, ni un simple contrecoup post-Covid : c’est le signe d’une stagflation installée, le moment où une discipline qui grandissait sans interruption depuis près de 17 ans se heurte brusquement à ses limites structurelles. Et pour quiconque observe de près la réalité des clubs – comme je peux le faire à Montpellier au quotidien – rien de tout cela n’a de quoi surprendre.

Nous avons atteint un plafond de verre que le basket français, dans son modèle actuel, ne peut plus franchir. Manque d’infrastructures, mutation des pratiques sportives, essoufflement du modèle associatif, exigences nouvelles des familles, baisse du bénévolat, fin progressive des dispositifs d’aide (fin d’une pass sport pour une partie de la jeunesse)… Tout converge. Ce –1 % n’est pas une anomalie : c’est le résultat logique d’un système à bout de souffle, et le point de départ d’une remise en question indispensable si l’on veut éviter que la stagnation devienne décroissance.

Le plafond de verre était prévisible

Ce –1 % n’a rien d’une surprise. Le basket français a connu une croissance spectaculaire ces dernières années, jusqu’à devenir la quatrième fédération sportive du pays. À un moment, le système atteint ses limites. La première, évidente pour qui vit dans un club : les infrastructures.

Les gymnases manquent, et ceux qui existent sont saturés, ce qui explique pourquoi les clubs refusent années après années des dizaines de licenciés. Le handball occupe des créneaux, le volleyball aussi, le badminton explose grâce à une pratique loisir compatible avec les modes de vie actuels, sans parler du futsal, de la GRS ou d’autres activités. Dans une salle à un seul terrain, partagée avec quatre ou cinq associations, un club de basket dispose souvent de moins de 10 heures hebdomadaires. C’est intenable pour des structures qui comptent aujourd’hui facilement entre 200 et 300 licenciés.

Des collectivités exsangues, un contexte économique hostile

Les infrastructures ne suivent pas, car les collectivités – principales propriétaires de gymnases – sont dans une situation budgétaire extrêmement tendue.

Inflation, hausse des coûts énergétiques, baisse des dotations de l’État : la construction d’équipements sportifs devient un luxe.

Pendant ce temps, la demande sportive continue d’augmenter. Le décalage est mécanique. Le basket se retrouve donc dans une impasse structurelle, coincé entre croissance de la pratique et stagnation des capacités d’accueil.

Un modèle de clubs en pleine transformation

La stagnation du nombre de licenciés révèle aussi quelque chose de plus profond : la mutation du modèle associatif. Les clubs de 80 licenciés ont quasiment disparu. Aujourd’hui, un club « classique » en compte 200, 300, souvent 400, si ce n’est plus dans les grandes agglomérations.

Cette montée en volume s’est accompagnée d’une professionnalisation contrainte, et d’une dépendance inquiétante aux dispositifs d’aide comme l’alternance ou le service civique. Or ces dispositifs se réduisent progressivement.

Et la réalité, dans les clubs, est simple :

-

les éducateurs compétents manquent,

-

beaucoup d’équipes sont confiées à des personnes très jeunes ou très peu formées,

-

et cela provoque mécaniquement de la perte de licenciés.

Quand une association doit gérer 20 équipes, il faudrait 25 à 30 encadrants, dont au moins une dizaine réellement expérimentés. Aujourd’hui, c’est rarement le cas.

Le sport de demain sera à deux vitesses

Les pratiques évoluent. Le modèle fédéral aussi devra évoluer. On se dirige clairement vers deux offres distinctes :

-

Une pratique loisir, avec une séance par semaine, quelques plateaux facultatifs, une ambiance conviviale, un apprentissage limité, mais un vrai rôle social et santé. Ce public acceptera de payer une licence « classique » (200 à 300 euros selon les clubs).

-

Une pratique compétition, plus exigeante, plus coûteuse, plus professionnalisée.

Avec des éducateurs salariés, formés, capables de gérer les exigences sportives et humaines.

Ce modèle aura un coût réel : peut-être 800, 1 000 ou 1 500 euros l’année, selon les projets. Ce sera un choix assumé.

Et pour préserver l’accessibilité, des bourses devront être créées pour les jeunes méritants ou investis (engagement dans le club, arbitrage, coaching des plus jeunes, réussite scolaire…).

Ce n’est pas une dérive élitiste : c’est une adaptation nécessaire à la réalité économique.

La mutation du modèle associatif s’explique aussi par l’évolution des attentes

Il faut également comprendre que la transformation des clubs ne vient pas seulement de l’économie ou des infrastructures. Elle vient aussi, profondément, de l’évolution sociale.

Autrefois, les associations fonctionnaient grâce à des éducateurs bénévoles : instituteurs, retraités, parents impliqués, étudiants disponibles. Ils donnaient du temps, beaucoup de temps, et les pratiquants – enfants comme adultes – n’avaient pas les mêmes attentes.

On acceptait des pédagogies plus dures ou plus passives, des séances parfois improvisées, moins structurées, avec des lacunes sur les plans technique, tactique ou pédagogique. On venait pour jouer, se dépenser, créer du lien. Cela suffisait.

Aujourd’hui, la logique n’est plus la même. Une partie importante des familles et des pratiquants a des aspirations bien plus élevées :

-

un apprentissage de qualité,

-

une progression visible,

-

un message adapté à chaque individu,

-

un encadrement capable de comprendre les besoins moteurs, cognitifs et sociaux,

-

des éducateurs compétents, formés, capables d’expliquer, corriger, accompagner.

Les adultes d’aujourd’hui ont souvent eux-mêmes pratiqué un sport dans leur jeunesse. Ils connaissent les bases, les enjeux, les méthodes. Et ils attendent que leurs enfants bénéficient d’une pédagogie adaptée, moderne, cohérente.

Cette exigence croissante impose mécaniquement un niveau professionnel : des coachs formés, préparant leurs séances, suivant leurs groupes, analysant les progrès, capables d’enseigner, de corriger, de gérer les dynamiques humaines et les pressions environnantes.

Et un professionnel, par définition, doit être rémunéré. Ce n’est plus du bénévolat, c’est un métier. Et comme dans tout métier, la qualité se finance.

Ce glissement est structurel : baisse du bénévolat d’un côté, hausse de l’exigence de l’autre. Résultat : les clubs doivent désormais s’appuyer sur une forme d’adhésion plus forte, plus réaliste économiquement, pour financer les compétences nécessaires. La mutation du sport passe aussi par là. Elle est parfois difficile à entendre, mais incontournable si l’on veut répondre aux attentes d’aujourd’hui.

Des clubs plus grands, plus professionnels, plus coopératifs

Demain, les clubs seront de véritables PME. Directeur sportif, directeur technique, directeur général (ou manager général), chargé de développement, chargé de communication, responsable administratif : cette structuration deviendra la norme pour les grosses structures. Les bénévoles resteront essentiels, mais encadrés, formés, avec des missions précises et limitées dans le temps.

Autre évolution inévitable : la fin des guerres de clochers. Les filières élites devront être mutualisées à l’échelle de pôles urbains ou territoriaux.

Montpellier, pour citer la ville dans laquelle je m’implique au niveau local, n’a pas besoin de plusieurs filières U15-U18-Espoirs élite concurrentes, mais d’une filière mutualisée, au service du territoire, et de leurs clubs.

Ces clubs seuls, à l’échelle d’une commune, doivent se recentrer sur leur véritable cœur de métier : l’école de basket (U5 à U11), l’accueil, la découverte, l’animation, le vivre ensemble. C’est là qu’ils sont les plus efficaces, qu’ils ont le plus d’impact local et qu’ils remplissent pleinement leur rôle social.

À l’inverse, la filière de compétition structurée – pré-formation (U13, U15) puis formation (U18, U21) – doit être mutualisée à plusieurs clubs.

Pour une raison simple :

-

c’est coûteux,

-

énergivore en ressources humaines,

-

très demandeur en créneaux,

-

et cela entraîne les clubs dans des rivalités inutiles, des doublons de projets et une guerre de clochers stérile.

Quand trois clubs voisins veulent chacun une équipe U15 région, une U18 ÉLITE et une filière Espoirs, cela surcharge les salles, épuise les éducateurs, divise les moyens financiers et crée des frustrations. À l’échelle d’un bassin de vie, cela n’a pas de sens.

En revanche, une filière commune, partagée, solide et bien encadrée, permettrait d’assurer un niveau d’exigence élevé, une meilleure qualité d’entraînement, plus de cohérence dans le suivi des joueurs et une optimisation des ressources : salles, coachs, budgets, déplacements.

Ce modèle, certes différent de celui auquel beaucoup sont habitués, sera nécessaire. C’est la condition pour continuer à former correctement des jeunes, éviter l’épuisement des clubs et structurer un basket compétitif équilibré sur l’ensemble du territoire.

Redonner du basket aux villages et aux petites villes

Il reste pourtant un point essentiel : le basket ne doit pas devenir uniquement une affaire de grandes villes et de gros clubs.

On observe aujourd’hui une disparition progressive de clubs dans les petites communes. Les familles se tournent vers des structures plus importantes, mieux organisées, capables de proposer :

-

des équipes garçons et filles dans plusieurs catégories,

-

des équipes premières au niveau régional voire national,

-

des équipes réserves au niveau départemental pour rester accessibles à tous,

-

et des éducateurs plus qualifiés.

Résultat : il y a davantage de licenciés globalement, mais concentrés dans moins de clubs, souvent éloignés des villages et petites villes. Ce mouvement n’est pas propre au basket, il concerne tout le sport associatif. Les clubs deviennent des petites entreprises, avec une gestion lourde, et cela rend plus difficile la survie des très petites structures.

Pourtant, le basket a un atout majeur : il peut se jouer à peu. 3 contre 3, 4 contre 4, soit du jeu libre à 6 ou 8. Là où le football ou le rugby nécessitent des effectifs importants, le basket peut proposer une pratique structurée avec un petit nombre de joueurs.

Vers des clubs territoriaux et un maillage léger de terrains

Il faut donc imaginer un autre modèle :

-

moins de clubs « de ville » isolés,

-

davantage de clubs territoriaux, organisés à l’échelle d’une communauté de communes,

-

avec un projet partagé entre municipalités pour irriguer le territoire.

Concrètement, cela signifie :

-

un club structuré, avec des équipes compétitives et une organisation forte,

-

et autour, dans les villages, des équipements légers : terrains de 3×3, terrains couverts si possible, aires de jeu adaptées.

On peut imaginer du basket-école, des tournées d’animation, des séances ponctuelles encadrées, des événements réguliers pour créer du lien, tout en gardant la pratique libre au quotidien. Les jeunes pourraient jouer près de chez eux, sans forcément être licenciés dans un premier temps, puis rejoindre ensuite le club territorial pour la compétition ou une pratique loisir encadrée.

Les structures couvertes légères, parfois couplées à du photovoltaïque, sont réalistes. Elles ne seront peut-être pas toutes comptabilisées dans les licenciés FFBB, mais elles compteront dans les pratiquants. Et pour l’avenir du basket, cette donnée sera au moins aussi importante.

Imaginer et financer les infrastructures de demain

Si les collectivités ne peuvent plus construire, les clubs devront prendre la main sur une partie des investissements.

Cela passera par :

-

des salles hybrides cofinancées (clubs, partenaires privés, collectivités),

-

des projets intégrant photovoltaïque et écoconception,

-

des espaces polyvalents (musculation, coworking, santé, boutique, escalade) pour amortir le coût,

-

des bâtiments utilisés 7 jours sur 7, de 7h à 23h.

Avec 2 000 à 3 000 utilisateurs (jeunes, adultes, entreprises, basket santé, stages…), ces modèles deviennent viables. Et surtout, ils répondent enfin à la demande réelle, aujourd’hui bridée.

Oui, le million de licenciés est possible

Contrairement à ce que pourrait laisser penser ce –1 %, le potentiel du basket français reste immense malgré la baisse de la natalité et la pluralité de l’offre. Avec une offre mieux pensée, plus globale, capable d’embrasser toutes les pratiques, des métropoles aux petites villes et aux villages, la FFBB pourrait atteindre 1 million de licenciés, voire davantage.

Mais cela exige une vision. Et un courage politique, associatif et local.

Conclusion : ce –1 % n’est pas un recul, c’est un signal

Ce que certains découvrent aujourd’hui était pourtant écrit : la stagnation était inévitable.

Ce –1 % doit servir d’électrochoc, non pas pour regretter la croissance passée, mais pour organiser celle de demain.

Le basket doit muter, se structurer, abandonner certaines habitudes, accepter de repenser son modèle, du club territorial jusqu’aux grandes métropoles.

C’est indispensable si nous voulons que notre discipline – populaire, accessible, moderne – continue d’avancer, et retrouve un jour une dynamique forte de licenciés comme de pratiquants.

Commentaires